НАСЕКОМЫЕ

Насекомые — наиболее обширная группа животных. Известно, что число различных видов насекомых достигает 1 млн. Нет такого растения, за счет которого не жили бы насекомые. Одни из них питаются листьями и ветвями, другие плодами и цветками, третьи тканями древесины и корневой системы растений.

У нас встречается более 1500 видов насекомых, повреждающих сельскохозяйственные растения, 700 из которых относятся к опасным вредителям плодовых, ягодных, овощных и других культивируемых растений.

Тело насекомых состоит из ясно выраженных головы, груди и брюшка. На груди с нижней стороны находятся три пары ног, а с верхней — две (иногда одна) пары крыльев. Есть и бескрылые насекомые. Ноги состоят из нескольких члеников и различаются у разных видов. У насекомых, живущих в почве, например у медведки, ноги широкие — копательные. У бегающих насекомых, например у хищных жуков-жужелиц, они длинные, тонкие — бегательные. У саранчи и огородных блошек ноги прыгательные, с сильно развитыми бедрами, у жуков-плавунцов — плавательные. Крылья представляют собой перепончатые пластинки с утощенными жилками. Количество, расположение и форма жилок на крыльях весьма разнообразны. В зависимости от внешних признаков насекомых делят на большие группы — отряды. У бабочек крылья покрыты легкими чешуйками, что послужило основанием для объединения их в отряд чешуекрылых. Жуки имеют жесткие кожистые верхние крылья (надкрылья), поэтому их относят к отряду жесткокрылых. Пчелы, осы, шмели, пилильщики и многие другие насекомые с ярко выраженными перепончатыми крыльями входят в отряд перепончатокрылых, а мухи и комары, у которых развита только одна пара крыльев,— в отряд двукрылых. При определении насекомых большое значение имеет расположение жилок на крыльях. Члёнистость тела, наличие трех пар ног и двух или одной пары крыльев — основные признаки, отличающие насекомых от родственных им животных, в частности от клещей.

Схематическое изображение тела насекомого:

1 — голова с усиками и ротовыми придатками; 2 — грудь; 3 — брюшко; 4 — хоботок; 5, 8, 9 — передние, средние и задние ноги; б, 7 — первая и вторая пара крыльев.

Глаза насекомых:

1 — фасеточные; 2 — простые.

На голове у насекомых расположены ротовые органы, глаза и усики. Ротовые органы у них разные. Одни насекомые (жуки, медведки, гусеницы бабочек) питаются листьями и другими частями растений, объедая их, некоторые (тли, медяницы, клопы) имеют тонкий иглоообразный хоботок, с помощью которого они высасывают сок из тканей растений. Есть насекомые (многие мухи) с лижущим ротовым аппаратом. Усики насекомых — это органы обоняния и осязания. Обоняние у них развито особенно хорошо. Строение усиков у насекомых разных видов неодинаковое: у одних они нитевидные, у других похожи на маленькие пластинки, перышки и т. д. Глаза двух типов — простые и сложные (фасеточные). Последние состоят из множества маленьких округлых или шестигранных ячеек — фасеток. Фасеточные глаза часто занимают большую часть головы, их у насекомых одна пара. Простых глаз у взрослых насекомых обычно не более трех. У гусениц бабочек и личинок жуков от одной до семи пар простых глаз. У некоторых насекомых простые глаза отсутствуют. Чаще всего простые глаза расположены на лобной части головы, выше фасеточных глаз.

Насекомые не имеют внутреннего костного скелета. Их тело снаружи покрыто плотным кожистым покровом — кутикулой, содержащей стойкое вещество — хитин. Кутикула выполняет роль наружного скелета, к которому прикреплены внутренние органы. Кожистый хитиновый покров не пропускает воду. Он может также частично защищать насекомых от некоторых химических препаратов.

Нервная система состоит из соединенных друг с другом нервных узлов (ганглии), от которых отходят нервы, проникающие во все органы насекомых. Нервные узлы расположены в грудной части и вдоль брюшной стороны тела насекомого. Нервная система особенно хорошо развита у перепончатокрылых (пчелы, муравьи, осы, и др.), а также у жуков и бабочек.

Дышат насекомые с помощью трахей — многочисленных разветвленных трубочек, пронизывающих их тело. Трахейная система начинается с дыхалец — отверстий, расположенных по бокам груди и брюшка и имеющих особые приспособления, регулирующие поступление воздуха в трахеи. Температура тела насекомых зависит главным образом от температуры окружающей среды.

Большинство видов вредных насекомых размножается половым путем. В этом случае их развитие начинается из оплодотворенных яиц. Нередко наблюдается девственное, или партеногене-тическое, размножение из неоплодотворенных яиц. У тлей эмбриональное развитие в течение лета завершается в теле самок, которые отрождают сформировавшихся личинок. Паразиту яблонной моли агениаспису свойственно многозародышевое размножение (полиэмбриония). При этом яйцо паразита, отложенное в тело гусеницы, путем сложного преобразования разрастается в цепочку, состоящую из многих десятков яиц, способных превращаться в личинок, которые уничтожают гусениц моли.

Плодовитость насекомых довольно высокая. Так, самка акациевой ложнощитовки откладывают до 2000, непарного шелкопряда — до 1200, других вредителей — от 50 до 250 яиц. Внешние факторы (питание, погодные условия и др.) в ряде случаев значительно влияют на плодовитость насекомых. Насекомые откладывают яйца по одному или группами. Яблонная плодожорка и крыжовниковая огневка, например, размещают яйца по одному; боярышница, яблонная моль, непарный шелкопряд — кучками; кольчатый шелкопряд — в виде колечка, охватывающего однолетние ветви. Пилильщики откладывают яйца в листья или в другие органы растений, предварительно «распилив» их ткань яйцекладом.

Процесс развития насекомых сводится обычно к следующему. Из отложенных яиц выходят личинки, которые постепенно растут и превращаются в куколок, а куколки — во взрослых насекомых, или имаго. Развитие, в процессе которого насекомые проходят четыре стадии (яйца, личинки, куколки и имаго), называют полным превращением. По этому типу развиваются жуки, перепончатокрылые и двукрылые. Однако есть насекомые (тли, клопы, саранча, медяницы, медведка), в развитии которых отсутствует стадия куколки. Такое развитие называют неполным превращением. В этом случае во взрослое насекомое превращается закончившая питание личинка с зачатками крыльев — нимфа.

Полное превращение у насекомых:

1 — яйца; 2 — личинка; 3 — куколка; 4 — взрослые насекомые.

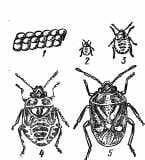

Неполное превращение у насекомых:

1 — кладка яиц; 2 и 3 — личинки; 4 — нимфа; 5 — взрослое насекомое.

Различные типы личинок насекомых с полным превращением.

Червеобразные личинки: 1 — мухи, 2 — жука-долгоносика, 3 — жука-листоеда; гусеницеобразные личинки: 4 — гусеница бабочки, 5 — ложногусеница пилильщика; камподиевидная личинка: 6 — златоглазки.

Период развития зародыша в яйце называется эмбриональным. У большинства насекомых он продолжается от нескольких дней до двух-трех недель. Однако у кольчатого и непарного шелкопрядов, медяницы и некоторых других насекомых развитие зародыша затягивается, и личинки из яиц, отложенных летом, выходят лишь весной следующего года, после перезимовки.

Личинок бабочек называют гусеницами, а пилильщиков — ложногусеницами. Личинки различных отрядов насекомых с полным превращением различаются следующими признаками (табл. 1).

табл. 1. Основные отличительные признаки личинок

|

Вид личинок

|

Число грудных ног

|

Число брюшных ложных ног

|

Обособленность головы

|

Подвижность

|

|

Гусеницы бабочек

|

3 пары

|

От 2 до 5 пар

|

Обособлена хорошо

|

Обычно передвигаются медленно

|

|

Ложногусеницы пилильщиков

|

То же

|

От 6 до 8 пар

|

То же

|

Передвигаются медленно

|

|

Личинки большинства

|

»

|

Нет

|

»

|

То же

|

У гусениц бабочек и ложногусениц большинства видов пилильщиков в отличие от личинок других насекомых, кроме трех пар грудных ног, есть ложные брюшные ноги. У гусениц их от двух до пяти, у ложногусениц от шести до восьми пар. Личинки жуков, кроме личинок долгоносиков и короедов, имеют только грудные ноги (по три пары) и хорошо обособленную голову. У личинок долгоносиков, короедов, как и у личинок перепончатокрылых, грудных ног нет, но так же, как у всех жуков, голова хорошо обособлена. Личинки мух безногие, голова у них незаметна. У насекомых с неполным превращением личинки внешне похожи на взрослых особей. Это сходство особенно наблюдается у нимф при появлении зачатков крыльев. Личинки большинства видов насекомых развиваются в течение нескольких недель. Однако у жуков-щелкунов эта стадия продолжается три-четыре года, а у хрущей (майский жук и др.) — до пяти лет.

Основные повреждения растениям наносят чаще всего личинки. В начале развития они очень маленькие. Питаясь, личинки растут и по мере роста линяют, сбрасывая хитиновую оболочку, ставшую тесной. Число линек у разных видов насекомых различно. Промежуток между линьками называют возрастом. Так, личинка, вышедшая из яйца до первой линьки,— это личинка первого- возраста и т. д. Личинки первых возрастов менее стойки к химическим и биологическим препаратам, поэтому борьбу с вредными насекомыми целесообразнее проводить в период появления личинок первых возрастов. После последней линьки личинки насекомых с полным превращением окукливаются, а затем превращаются во взрослых особей.

Весь процесс (цикл) развития от яйца до взрослого насекомого называют поколением, или генерацией. Число поколений у разных видов насекомых различно. Одни из них в течение лета дают одно поколение, другие два и более. Например, кольчатый шелкопряд, яблонная моль и яблонный цветоед развиваются в одном, а тли и крыжовниковый пилильщик — в нескольких поколениях. Число поколений у насекомых зависит от особенностей их развития и внешних условий. В южных районах у некоторых насекомых число поколений больше, чем в северных. Так, яблонная плодожорка в северных районах плодоводства дает только одно поколение, а на юге она может развиваться в двух и даже в трех поколениях.

Зимуют насекомые в разных стадиях развития, например тли, яблонная медяница, некоторые виды бабочек листоверток,— в стадии яйца, яблонная плодожорка — гусеницы, крыжовниковая огневка — в стадии куколки. Во взрослом состоянии зимуют некоторые жуки-долгоносики (яблонный цветоед и др.).